スチムで書いたレビューでは物足りなさすぎたので

ある日目覚めるとホテルの一室にいた。あれ、どこだここは。よく考えたら何も思い出せないぞ?今は何年で自分は何者で…名前は?出身は?年齢は?家は?仕事は?なんもわからん…一体どゆこと?フラフラと部屋の外に出るとありゃまあっちにどえりゃーべっぴんさんがおるでねぇーが!早速声をかけて…えぇと…あれ、俺なんでこんなことしてるんだっけ?

RPGといえばほぼお決まりの要素である「戦闘」が全くなく、ほとんどの時間がテキストとにらめっこがメインのゲーム。それってビジュアルノベルなんじゃないのって?ところがどっこいそんなことはありません。多くのインタラクティブな要素、探索要素、選択要素、キャラクタービルド要素といったRPGのコアを基本にしっかりと作りこまれています。

さらにこのゲームはそれを新しい形で表現した。ビジュアルノベルとRPGの融合とでもいいましょうか。アイソメトリックなクラシックスタイルなのにそれでいて前衛的で斬新。オールドスクールでありニュースクールなRPGの傑作をご照覧あれい!

目次

プレイを通してビルドされていく主人公の面白さ

普通RPGって大抵は主人公に名前、性別、人間関係、価値観といった自身のアインデンティティをもっているものですよね。でも冒頭で申し上げた通り主人公の素性はビジュアルをのぞいてほとんど不明な状態です。

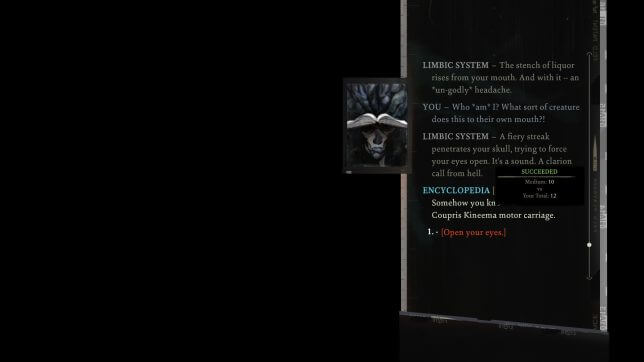

フーム、なかなかかっこいいイケオジでは!?早速ゲームを始めてみると画面は真っ暗でBiginのボタンが右のダイアログボックスに表示されているだけ、少し面を食らいつつ進めるとAncient Reptilian BrainとLimbic Systemとかいうよくわからんやつが話しかけてきます。ずっと寝てた方がいいぞ、目覚めたらきっと後悔するぞって。どうやらこれは主人公の意識のようですね。自問自答か何かでもしているのでしょうか?

やがて外の騒音が聞こえてきたかと思うと、主人公がずいぶん散らかった部屋の中で倒れている光景が目に入ってきます。ようやくお披露目だ!

何があったんだ一体…強盗でも入った?乱闘でもあった?それとも早速何か事件に巻き込まれたのか?

ていうかここはどこ?何をすればいい?一体何だこのゲームは?

唐突に荒れ果てた世界に放り出されるのはなんだかFallout3を思い出すのですが、それよりもずっと唐突な感覚ですね。ゲーム内で語られる前情報はあの病んだ脳内会話だけで本当に何もよくわからないままです。ひょっとしたらまだ夢でも見てるのかなんて。確かなのは主人公がブリーフ一丁で頭を押さえながら部屋を見渡していることだけですね。そして腹が出ている(いらない)

ここから彼を操作できるようになるので、周りのオブジェクトをインタラクトして周辺情報を集めていきます。インタラクトするとそれに対する説明や推察、洞察がまるで小説の文章のようにダイアログでつづられていきます。それを読んでいくことによって少しづつこの部屋の状況を理解していくことになります。

どうやら死ぬほど酒を飲んでいたらしくその際に悪酔いしていろいろやらかしたようですね。部屋の様子から「むむ?事件のようね?」とおもいきやまさかの「全部自分がやりました」とは思わなかったですよ。ギリギリバッツーンとねじきれなさいよ

やがてバスルームの鏡の前に立つと、そこで主人公が自身の過去の記憶を完全に失っていることがわかります。

つまり主人公はこの世界のことを全く知らないプレイヤーとほぼ同じ状態なわけですね。

そんなプレイヤーとリンクした主人公を通してある事件にかかわっていくわけですが、その過程で彼は自身の過去を思い込んで思い出していくことにもなります。設定したステータスによってインタラクトできるものや発生するイベントが変わったり、後述する思いつける「思考」も変わってくるので、それを受けて主人公の性格や価値観、イデオロギーが変わったりします。プレイヤーはゲームで遊ぶことによって過去から主人公をビルドするのです。

「思考」キャビネット機能

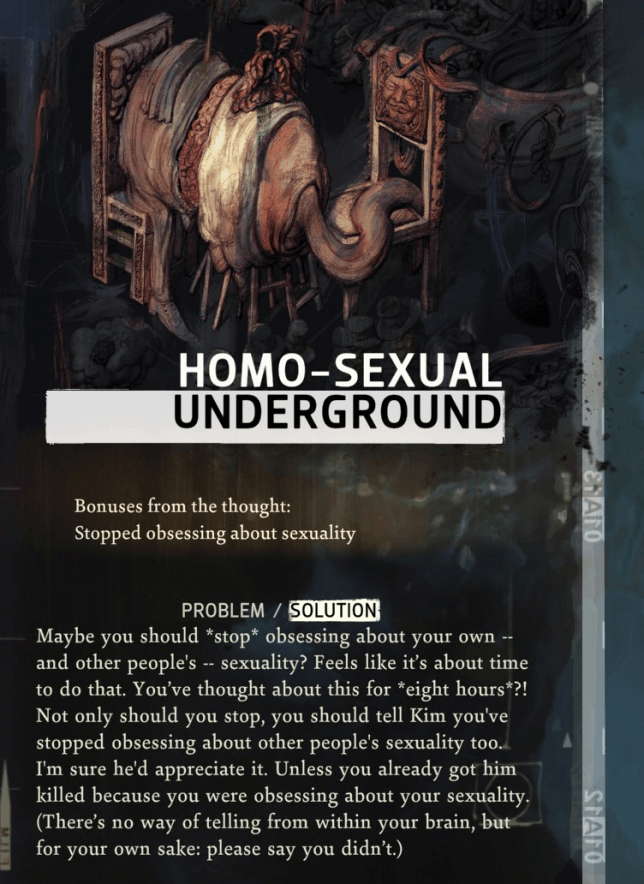

主人公はある会話やイベントなど、あることがきっかけである「思考」を思いつきます。

これはThouhgt Cabinetというものに「問題/解決策」という形で保存されていきます。プレイヤーはそれをスロットにセットするとそれに対して思考し始め会話やイベントをこなしていくことで自動で進捗が上がっていき、100%になるとその思い付きを”解決”することができ、特定のステータスがバフされたりデバフされたり、特殊効果が追加されるボーナスが付きます。が…

───

とまぁ事件の捜査に全然関係がなかったり、死ぬほどどうでもいいものだったり役に立たないものだったり、頭おかしいやろと思うものであったり、その内容は割とフリーダムです。またここから追加で会話や新たに発見できることが増えたりすることもあり、とてもバカバカしくて笑えたりしてそんな面白機能にもなっています。

イカれた主人公を通して、違和感なくロールプレイできる

そもそもなぜ主人公は記憶を失ってしまったのかというと、どうやら二日酔いのせいらしいという前代未聞の災難に合ったせいだというなかなかに奇特な例の人ですがそんな彼の状況を加味してもゲームを進めていく中でわかる彼の言動、感性、捜査の過程で明らかになる記憶喪失前の“奇行”の数々やゲーム開始時から付き合う24個のスキルたち+αの“脳内会議”、それをプレイヤーは体験していく中できっとこう思うんじゃないかと思います。

「この人壊れとるわ」と。

どう壊れているか詳細は省きますが、記憶がどうのというのではなく元々不安定な感じの人だったようで前述の思考をはじめ妙なことを思いついたり思い込んだりしますし、発言内容もなかなかに奇天烈なものがあり破天荒な気質の模様。そんな主人公になりきって遊ぶのはなんだか難しそう、という気がしてきます。

ところがそれはある二つの要素がちゃんと補ってくれます。そしてさらにそこがこのゲームの面白いところでもあります。

1つ目は既に前述していますが主人公がプレイヤーと同じくゲーム開始時、何も知らないという点。立ち位置がプレイヤーと同じで、「迷子」の状態でプレイすることになる。それをベースにしてストーリーにかかわっていくことができるから、主人公とプレイヤーとの間で認識の齟齬が発生しづらい作りになっている点。置いてきぼりを食らってボカンとすることはほぼないし、在ったとしてもそれは主人公もポカンとしていることなので、まさに一心同体のような形で遊ぶことが出来る点です。

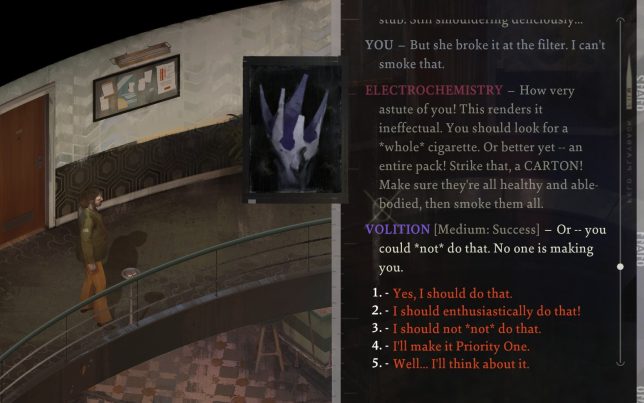

そして2つ目が前述した、そんなキ〇ガイ主人公の頭の中で語りかけてくる超個性的な24のスキルたちです。

主人公と対話をするスキルたち

スキルたちは、主人公に対して様々なタイミング語りかけてきます。人と話しているときはいわずもがな、ゴミをあさっていたり何かを持ち上げたりぶん投げたりしたときですらもちょいちょい主人公にちょっかいかけてきます。

会話ダイアログの諸所でお前はこう言う奴だった、これが好きだった、しかしこう思わないか?こうあるべきじゃないか、だからやってやろうぜ、お前ならこんなことしないよな、いやいやまてこうしたほうがいいぞ、これはこういう意味だぞ、彼は嘘をついてますよマイリージ!、など、まるで自分を良く知るかつての旧友や家臣のように、主人公の思考や考え方を肯定したり否定したり、同調したり冗談をいったり、助言してくれたり、様々なアクションをとってきます。

そのようにして主人公の性格をはじめ彼を取り巻く環境や世界がどうなっているのかなど、主人公だけでは補完しきれない”文脈”を彼らが補完し、掘り下げてくれるわけです。(特にロア的な部分はEncyclopedia(百科事典)がこれでもかというくらいに。)クエストデザイン的なところにもこの要素は強く関わっていて、ステータス値によって発見できるクエストなんかもあります。いろんなところでこいつらが道を指し示したりもしてくれるので、いろんなことをためすきっかけにもなります。

もっともそれが想定外な結果を招くこともあるんですけどね。このゲームは失敗することも想定して続きが作られているので、TIPSでも出てくるんですけど失敗を恐れず人に話しかけてい行きましょう!なんて勇気づけてくれます。なのでバンバン恐れず挑戦してぶちかましましょう!ディスイズマイディスコスタァイル!

結果主人公のパーソナリティが補完され、定まっていくことで主人公とプレイヤーとの距離感が縮まっていき、壊れた主人公なのに理解できてしまう、違和感なくロールプレイすることができるというわけです。なんというか、対話ゲーといってもいいかもしれませんね。

面白そうでしょう?

実質的なコンパニオン

このゲームの実際的な同行者はキム・キツラギという主人公に対して全く真逆といってもいい堅物キャラのパーソナリティの彼が務めていますが、(主人公の破天荒ぶりにあきれたり振り回されることが多い模様)主人公の頭の中にしかいないあれこれ助言や無駄口をたたく彼らスキルたちもその役割的にはキムと同じ話し相手なわけで実質的に同行者のようなものに近い感じになっています。

全24のスキルたちはほとんどが固有の意思をもった一つの人格といっても過言ではなく、固有の性格、感性をもっています。Intellect系は基本的に学者気質で理屈っぽく、Physique系は粗暴だったり脅迫的だったりやんちゃな気質で絡んできますね。half light君はいちいち怖い…

初期ステータスの采配=どのコンパニオンに投資する?

ゲーム開始時プレイヤーは主人公の初期設定をおこないます。そこで行うのは4つのステータスに対するポイントの割り振りです。ステータス値はそのまま各関連するスキル値として反映されます。

つまり主人公の各ステータス値の振り分けの決定は、どの脳内会議コンパニオンを強化するかということ。脳内ルイーダの酒場ですよ

多くのポイントを投資したスキルはその都度の「スキルチェック」判定において成功率が高くなります。

スキルチェックには主に2種類が存在し、プレイヤーが選択し、その後の結果が変わる成功確率による判定があるものと、パッシブな会話の最中に自動的に差し込まれる脳内会議の会話があります。

一部のスキルチェック判定(red Check)は、その結果が失敗でも成功でも先に進むようになっています。もちろん結果は異なるものになっていきます。

なんだかまるで正解も間違いもない現実の人生に似てますね。やってみなきゃわからない、とにかくやってみようぜ!みたいな。

失敗しても笑えるところがこのゲームのおもしろいところでもあり、ユーモアにあふれた結果が返ってきます。

また一度失敗したとしても、一部のチェックは対応するスキルのレベルを上げたり、特定の会話やアクション、情報や思想などを入手ことで判定要件が上昇させることで再チャレンジも可能。

また、むしろ失敗した方が結果的に事がよい方に運ぶこともあり、失敗=ダメなこと、という一種の偏見を打ち破るような仕組みが備わっています。

面白そうでしょう?(サブリミナル刷り込み

主人公の性格を表現したスキルたち

個人的な考察ですが、Disco Elysiumのスキルの性格はその特殊性からこの主人公の性格や個性を反映したオーダーメイドのようなもののように作られているように思います。

例えばVolition。直訳すれば「意志」の意味をもつスキル。一般的に考えるなら、何があっても自分の意志を曲げないとか、意志の力で食い下がり説得しようと主人公に語り掛けるようなスキルとか、そのような力強いイメージをするんじゃないかと思います。

しかし実際的にこのVolitionが行う事の多くは、「やんちゃなことはしたくても絶対手を出さないよう、お行儀よくする」なんですよね。たとえば主人公が(目覚めてから)初めて酒を飲もうとしたとき、Volutionは「ダメだ、そんなことしちゃいけない」とモラル的な規範のある人間であれというようなことを主人公にいってくる。主人公の個人的な悪癖を抑制し、モラルのあるいい人間になろうとするための意思としてふるまうんです。多分主人公にとってこれが意志ある行動ということなのでしょう。(ちなみに彼はパーティボーイなパーソナリティのElectro-Chemistryスキルとは仲が悪いようで、度々意見が合わずに口論になってます。)

他にもEsprit de corps(士気)は、主人公自身が所属する警察組織の各員を想像したりしてその中の一体感を感じて思考する、みたいな感じになっていて、随分変わった内容です。

そもそもスキル名からしてどんなスキルなのかピンとこないものもあって、例えばInland Empireなど。一種の第6感みたいなスキルですが、ちょっと言葉では説明できないというか…ファンシーなんですよね。(元ネタは映画Inland Empireから取られたとされ、そのスキル内容の”モデル”はその映画の制作者、David Lynchが制作したTwin Peaksの主人公で捜査官のDale Cooperではないかといわれていますね。)Visual Calculus(マミコンの定理)は、そのままの意味では数学の定理の意味でも、実際のスキル内容は現場検証能力で数学的知識が出てくるのはビジュアルのみです。

どういうことなの…

\ポ/ CONCEPTUALIZATION[Godly:Failure]これはアートなのだ。典型的なRPGおきまりのスキルで我々を語ることなどできまい。彼が作り上げてきた”DISCO”な脳内世界を表現した、そのアートの具現化が我々なのだ。

\ポ/ LOGIC[Legendary:Failure]『彼のDISCOな脳内世界』…?ひょっとしてこれがDISCO ELYSIUM(DISCOの理想郷=主人公の理想郷)の意味なのか…?

\ポ/ ENCYCROPEDIA[Easy:Success]DISCO ELYSIUMとは、ZA/UMスタジオが開発したロールプレイゲームである。

LOGIC 違う、そうじゃない。

\ムググ/ REACTION SPEED[Midium:Success]まぁ次いこうや。

うっ!?一体私はなにを…どうやら脳がDisco野郎に侵食されてきたみたいだゾ…〇ロフェット隊長かな?

「俺の名はラファエル・アンブロシス・コステゥ。覚えておいてくれ」y=ー( ゚д゚)・∵. ターン

おすすめかどうか

アートなRPGのDisco Elysiumを楽しもう!

個性豊かな同行者たちとともに個性豊かな主人公で遊ぶ、一風変わったロールプレイを満喫するRPG。それがDisco Elysium!

脳内スキルたちと堅物な相棒の(そしてこの世界の良心の)キムキツラギと共に、格差社会の吹き溜まりともいえる町を舞台に悲しい時もあれば笑えると気もある、ユーモアと厳しい現実の世界で生きている一人の(いかれた)刑事として、事件と自分の謎を解き明かそう!

RPG好きならおすすめ。特にストーリー重視で、かつストーリーに影響を与えながら楽しむことに重点を置くのであればなおさらハマルこと間違いナシ!

言語の難しさ

ネックなのはやはり言語の壁があること…。多くの方が言われていますが、小説的な表現や比喩的なものが多く、楽しむためには言葉の表現の本質への理解をすることで楽しもうとする意志も英語スキルが低い私の場合は特に必要でした。根気が大事。

プレイしたてのころは辞書はもちろん、専門的な言葉などについてはwikipediaで調べたり、(例えばinternal affairやInterdisciplinary、Dexter and Sinisterなど…そのwiki内容も英語でかかれたものしかない)とにかく辞書にのっている意味だけではピンとこない、単純なイディオムだけでなく、イデオロギーなどの日常会話では到底使わない単語、知識などが多くでてきます。

そんな言葉たちの意味を調べてできるかぎり正確に理解するまでの労力と時間がプレイ時間の大半を占めていました。特に政治や法律、国の機関に関する概念や仕組みの言葉は日本のそれとはそのまま当てはまらなかったり、同じように見えるものも(例えば警察などの機関)も成り立ちの歴史からその構造まで違うので、日本のあらゆるそれとは違うバックボーンをもとに作られたこのゲームを遊ぶにあたっては、一体何のことをいっているのかわからないことが多かったです。

主人公に共感するかしないか

主人公が人生で壁にぶち当たって自己破壊的になっている退廃的でいかれたおっさんというところで人を選ぶのではないか、という気もします。もちろん前述のとおり主人公はプレイヤーとほぼ同じ目線で世界を見るのでそれほど心配はないとは思いますが彼に共感して遊ぶという点においてはズレがあるかも。

というか主人公の境遇が日本のバブル~ロスジェネ世代っぽいんですよ。世界設定も含めてひょっとしてモデルになってるのか?ってくらい。戦争が終わってDiscoが流行した経済的にもイケイケの時代を楽しく過ごしたんだけど、のちに経済崩壊して後退の一途をたどる陰鬱な世界の中心で過去の幻想にとらわれながら生きてる、そんな感じの人なので。どうみても日本の戦後からのバブル崩壊。復興してディスコが流行ってお立ち台でみんな踊り狂ってお金もじゃぶじゃぶ使って相当に贅沢な時代だったのが一気に崩壊して就職氷河期、現在進行形失われたウン十年、そしてご覧のあり様だよ!

そういえば開発の人エヴァンゲリオンが好きだっていってたし、案外そうだったりするんでしょうかね。相棒のキムキツラギは葛城さんからだろうし、ゲーム起動時のZA/UMロゴの「ピカー」なアニメーションのとかまさにね。

世代的に今の50~40代くらいの方たちとかすごく刺さるんじゃないですかね。とはいえこれから先の未来に希望を見出せない他世代の人にも大体刺さりそうではあります。世の中みんなくそったれだ、そう感じている人にもおすすめです。なんというかメンタルヘルスゲーでもあるんですよこれ。何もかもが終わっていくように見える不公平で不条理で希望のかけらもないような世界でも、結局自分のとらえ方次第なんだって。すごく小さなことでもくだらないことでも達成してみると気持ちがいいってわかる。

人生って別に金じゃねぇな、誰かがいればってわけでもない。実は割と単純で何かやってりゃ大抵のことはどうでもよくなるよなぁなんて遊んでると癒されるんですよね。

ファッキンファニーなユーモアのセンス

本ゲームを楽しむ大きな要素の一つとして主人公の”ディスコムーブ”に始まり、シーンの多くに多彩なファッキンファニーユーモア表現が含まれていることも大きな魅力の一つなんですが、全体的にブラックユーモア、クリンジコメディチック(気まずい雰囲気を自虐的に皮肉るユーモア)なあまり日本でなじみのないタイプのユーモアになっています。

海外ドラマで例えるなら、The Office、Misfits, The Inbetweeners、Peep Showなどが近いです。なんというか、クソ真面目にクソバカになるみたいな感じというか。本人は大真面目にやってるんですけどすべてが空回りでただ猛烈にみじめでただただ滑り散らしてやらかしてしまうというか、全てが「go up in flame」というか、どうしてこんなことに…ってくちゃくちゃになって笑えてくるんです。ストーリーや世界観も相まってそんな感じのセンス。

日本のお笑いで定番の「つっこみ」みたいなのがいない。さんざんボケ倒しても放置プレイです。キムの真顔で正論や脳内会議でつっこまれるにはつっこまれるんですが、なんだか日常的な会話の範囲に収まっているというか。「ちゃうやろおまえあたまおかしいんか?」「いやちがうでしょ!」みたいな漫才みたくちゃぶ台をひっくり返すような感じなのはないんですよね。

ゲームでもドラマでも映画でも、西洋の作品ってこんな感じのユーモアが結構多くて、そのせいか西洋人からみた日本の漫画の突っ込みキャラはいちいちうるさくてあまり好きじゃない、って話は聞きます。(〇ュティとか)

じゃあ笑いどころは何なのかっていうと、一言で言うなら「空気感」。いたたまれなかったりどうしようもないことなった状況を「うっわぁひっでw」「やらかしたな」と引き笑う感じです。登場人物皆見並ドン引き、あきれて口をあんぐり、冷たい侮蔑的なまなざしを向けるなど完全に空気冷え冷え、誰一人笑ってない猛烈に気まずい空気を、鑑賞者であるこちらが察知するなり解釈するなりして笑う感じ。

そんな感じで笑いの「ツボ」が違うんですが、がっちり合えば終始ニヤニヤしながら、時には爆笑しながら遊べるくらいにはユーモアだらけなのでとても面白いゲームです。むしろバカゲーの域かも。

ただそんなユーモアの中で時折笑えない辛辣な表現も多彩であって主人公脳内のAncient Reptilian Brainの語りはきっついものがあったり。「お前に友達なんていたのか?」「お前は何もせず、てめぇのくせぇナニと酒瓶をただ両手ににぎって見てただけだろ」と、主人公、というか時々こっちをえぐるように語り掛けてくることがある(当社比)ので、そういった点でもツボるかどうかという点でもこのゲームを楽しく遊べるかどうかという点でもわかれるかもしれませんね。まったくなんてドMゲーだよ。

割とすぐ死ぬ、それも惨めに

主人公のステータスにもよるんですが「よーしめっちゃ頭よくてフットワークの効くスーパー刑事で遊んじゃうもんねっ!」つってIntとMotにガン振りして挑んだ私は最初のシーリングファンに引っかかってるネクタイ取ろうとして死んでしまいました。プレイ時間にして5分くらいでしたね。今まで遊んだゲームの中で最速のゲームオーバーだったかもしれません。ダクソだってこんなに早くしななかったわ。

ちょっと無理をしたその反動で胸やけを起こして心臓麻痺で死亡。こんな加齢臭漂う死に方する主人公今までいましたかね?アル中もたいがいにしときなさいよ!

曲がりなりにもRPGなので体力の概念はあるんですよね。それがそんなスペランカー主人公の行動でダメージを受けます。二日酔いでまぶしい光を浴びてもダメ、プラカードを蹴っ飛ばして足を痛めるという自業自得なものも。そしてやはり心臓発作を(ry

さらに肉体だけでなく心のダメージも負うというのも斬新です。「俺はなんてみじめなやつなんだ…」「もう刑事なんていやだ!」と心が折れてしまうと、刑事をやめて高架下で酒瓶片手に通行人にやじを飛ばす哀れな浮浪者になって終わります。地元のバッドキッズに小バカにされただけでショックをうけてやめちゃう豆腐メンタルな刑事になってしまうことも。嫌なことが重なると自暴自棄になってしまうようです。

PSYとFYSは体力と精神力をつかさどるまさに生命線なのでステフリにはお気をつけて…。いや、極端にフるのも一考かもしれません。実際心も体も虚弱おじさんで遊んで死ぬほど笑わせてもらいました。だって一々箪笥の角に小指ぶつけたくらいのことで死ぬんだもん。「あんたはいい仕事も金もこんな立派なボートもある。でも俺をみてみろよ。何にも無ぇ!このくそったれな事件しかほかにやることねぇんだぞ!?」つっていきなりキレたかと思うと自分で言っておいてショックだったのか心に傷を負って刑事辞めちゃう。こんなの笑う以外なにができるっていうのよって話ですよ…ホンマにもうクッソ笑える

ただしこまめにセーブはしておいたほうがいいですよ!ほとんどテキスト読むのがメインですからゲームオーバーして巻き戻されてしまうと結構つらいです

そして何の嫌がらせなのかゲームオーバーには10種類を超えるパターンがあります。遊んでみつけてみてね!

くだらなすぎて笑ってしまう会話のやり取り

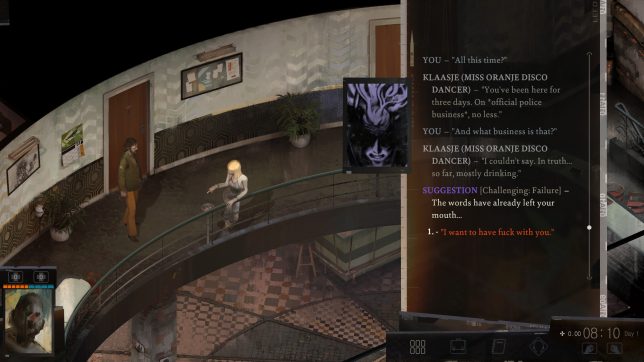

アイワントゥーハブファックウィズユーなんてかわいいもの、序の口ですよ。ある尋問中にその相手から何かビーズっぽい音がするからって、「お前ア〇ルビーズ入れてる?」なんて聞きはじめたりします。思わずお茶を吹きそうになりましたよ。何を考えとんねんみたいな。まぁそのダイアログを選んだのはプレイヤーの私ですけどね…

“「もし彼がア〇ルビーズをつけていたとしても、何の音も聞こえないだろう」”

そんな主人公の言動に時に痛烈に時に皮肉的に時に的確に、時に当たり前すぎる指摘をめちゃくちゃ真顔で差し込んでくる相棒のキム。一々シュール。この温度差に笑ってしまうのですよね。

ていうかア〇ルビーズの音って何?音する?って思わず突っ込んじゃいましたよ。ア〇ルビーズだけに。

\ポ/ RHETORIC [Easy:Failure]うまくねぇんだよ。せめて韻くらい踏め。

\ギャン!/ VOLITION[Trivia:Success] 汚らわしい…

\ポーン/ ELECTRO-CHEMISTRY [Easy:Success] ア〇ルビーズ!?何をもたもたしてるんださっさと装着しろ!イエース!レッツゲッティングイッインッッ!!レッツパーティー!!イエー!!!

アァッアタマガァ!!

“「彼のユーモアを許してほしい。殺人事件の捜査で私たち二人も手を焼いていてね、今の質問には全く答える必要はないから。- 今のところは」”

と冗談(?)も交えながらフォローするキム。

とそこにRHETORICが彼の言ったことについて

“「彼の言っている「私たち二人も手を焼いている」ってのは、お前(主人公)は殺人事件の捜査で手を焼いているが、彼はお前に手を焼いているって意味だ。」”

と(余計な)補足してきます。

“「えぇ、もちろんわかっていますよ」と彼はキムに返すと、ぎこちなく口元を歪ませた。もはや彼がクソデカア〇ルビーズをケツに突っ込んでいることは疑いようがない。”

なんていうくだらないやり取りと語りでいちいち笑ってしまうのです。こんなのが随所に出てくるので、大体いつもニヤニヤしながら、時に噴出しながら遊ぶことになります。

おバカなこと言って周りからポカンされたりバカにされたり正気を疑われたり哀れに思われて同情すらされたり、事件と関係ないことばっか首を突っ込んでキムを始め色んな人からため息をつかれたりなんてしながら、そんなイカレた主人公とスーパー堅物相棒の凸凹コンビが繰り広げるシュールで愉快な”捜査活劇”なやり取りも、なんとも滑稽で最高にバカバカしくて面白いわけです。

ただ、そんな中にもやはりその世界観と主人公の境遇的にセンチメンタルなシーンもあって、人の思いやりであったりとか、こんなくそったれな世界でもヒューマニズムを感じられる描写があったりと、感情の浮き沈みが激しいジェットコースターみたいなゲームでもあります。ついさっきまで大笑いしていたのに、その次の瞬間には気持ちが沈んだり、温かくなったりするシーンになったりと本当にいろんな感情が引き出されてくる、そんなゲームですね。ふざけてると思ったら急に慰めてくるんだよ。

というかキムがめっちゃいいやつ。こんな主人公でも見捨てずに優しくしてくれるし、何より深みがあるよね。遊べば遊ぶほどそれがわかってくるというか、そりゃ人気出るってもんです。ファンアート界隈でブロマンスとか描かれちゃうのも不思議ではない。ユートゥーアーキュートカッポウ、ユーノーダー?

文学作品としての側面の評価が強調されているこのゲームですが、個人的にはそれにプラスして「史上最高のブラックコメディRPGゲーム」としてノミネートしたいゲームです。「マッドサイエンティストならぬマッドスクーラーな方たちがたっぷりふざけて作った、そんなゲーム」なんじゃないかとも思ってます。

“おいキム、お前どっちのジャケット着る?”

↓参考:似たコメディセンスのスケッチコメディ、ドラマ作品、The Inbetweeners、Misfits のクリンジコメディシーン。ちなみに最後の二つはNetflixで日本語で見れますよ(謎の宣伝

THE FINAL CUTが2021/03/30にリリース!

03/30にはバージョンアップ版であるThe Final Cutがリリースされ、なんと100万語あまりあるテキストを全てフルボイス化、追加クエストありなど、よりパワーアップして帰ってくるようです。

作中腹を抱えて笑ったシーンがいくつもあったので、ぜひそれをボイス付きで聞いてみたいと思っていたのですが、本当に楽しみですね。個人的にゲームで遊んでて爆笑するとは夢にも思っていませんでしたから、これは本当に驚きました。各スキルの声はどんな感じになるのでしょうね。

PS:特に、”Mr. Evrart is helping me find my gun”は暫く笑いがとまらかったです。

PPS: ナレーションは脳内会議の各スキルも含めて同じ人でしたね。ちょっと残念かなと思いましたが、100万ワードフルボイス化というキ〇ガイみたいな沙汰ですから致し方なし、というかこれいいじゃんって遊んでいるうちになれますね。一部声優さんが変わったのは賛否両論的なところもあるかも。個人的にはGarteの「Fantastic(そりゃいい)」なんてめちゃくちゃ嫌味っぽい皮肉じみた声とか、CUNOの最高にハイでエネルギッシュな狂気溢れる怪演はかなり好きだったんでそこは少し寂しい気も。それも遊んでいるうちになれましたけどね。

やっぱりナレーションが声付きだと違いますね!いろいろ脳内会議で主人公に突っ込みを入れてくる調子でしゃべってくれるので以前よりもユーモア感が増して、没入感も上がった感覚です。

そんなわけでより面白くなって余計にバカバカしさも増量されました。興味を持たれたら是非遊んでみることをお勧めしますよ!

“What kind of cop are you?”

I would say…

DISCO INFERNO!!!

おまけ:My name is Raphaël Ambrosius Costeau

RHETORIC [Easy:Failure] 俺はRaphaël Ambrosius Costeauだ。

— Elepan@Painting! (@Elepan9) July 14, 2021

誰が何を言おうとRaphaël Ambrosius Costeauなんだ。#discoelysiumfanart #DiscoElysium #ファンアート #俺は野原 https://t.co/14egyi6AVt pic.twitter.com/EVa3J2HaVu

もちろんキムには「あぁ、さて…」と余裕でスルーされましたとさ。めでたしめでたし

公式日本語化が決定しただと…?

:::::::::::::::::::::: ____,;’ ,;- i

:::::::::::::::::: ,;;'” i i ・i;

::::::::::::::: ,;'”:;;,,,,,, ;!, `”’i;

::::::::::: ,/'” ””,,,,””–i

::::::::: ;/ .,,,,,,,,,,,,,,,,, ;i'”`i; ./≡≡≡≡≡≡≡≡≡|

::::::: i;” ___,,,,,,, `i” |┌───────┐ ⑪|||

::::::: i; ,,;'””” `’;,,, ”`i | |Disco Elysiumが|◎|||

::::::: | ”””i ,,,,,,,,,, `’–””” .| | 公式日本語化 | |||

::::::: |. i'” ”;| .| | |

::::::: |; `-、.,;”” | |└───────┘|||||

:::::::: i; `’—–j | | ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄||

マジで?

すげぇな…これを日本語化するの…?まったく想像すらしなかったことがまさか実現するとは…。嫌だってこれめちゃくちゃ難しいでしょう?日常会話を翻訳するレベルの話しじゃ全くないじゃないですか。英語の小説を日本語の小説に翻訳するってレベルなので、それってつまり英語の分かる小説家の人でないとできなくない?って思っていました。

何より国語力がいる。なんなら再構築力だっているんじゃないですかね。そのまま英語の表現や世界観ではわかりにくいから日本語の何かに置き換えて…なんてやっていたら…いやえぇ?

翻訳って別の文化圏への変換だと思うのですけど、変換元と変換先のそれぞれの国の知識の両方が必要なんだと思うんですよね。で、このゲームは政治学やらイデオロギーやらそのあたりに詳しい学者の人か何かが作ったんですかってくらいいろんな知識が登場します。その文の知識も必要だし、解釈する力だって必要。こちとら必死に辞書引いてやっぱりよくわからんから無駄にWikiまで読む始末でした(そしてようわからん)。物量だって100万ワードですから単純に考えても工数面ですでに相当だろうし…

何が言いたいのかというと、めっちゃくちゃ大変でしょこれ?ってことです。VB6からVB.NETの変換がどれだけ地獄か

でもそれをやるって…しかもあなた、2022年8月25日に発売ィ?まじかよォ?めちゃうまだからヨォ、うそじゃねぇよォ?ホント、翻訳は地獄だぜー!みたいなドアガンナー的な翻訳の方でもいたのかしら。

アァッたまらん!テンション上がりすぎてしまいました。楽しみですな!ほんとに。必死に翻訳して遊んでましたけど、個人的に自分の解釈がどうだったのかすごく気になっていて、こんなに楽しみな”答え合わせ”なんて生涯で一度もなかったですね。

最後に、本当に面白いゲームでしたので、発売されたらぜひ買って楽しんでください!今世紀のベストRPGといっても差し支えないと思いますノットゴナラーイ。

そしてめいいっぱい楽しんだら、最後にこれを聴いて思い出にふける。葛藤と後悔や悲しみ、主人公の心情を歌い上げた素晴らしい曲です。しみますねぇ

ちょっとばかし日本語訳版を遊んでみた感想。

まだほんの冒頭、キムに会って少し進んだ程度の進捗ですが(このあとCUNOにいじめられて死にましたの)、翻訳の質はかなり高いと感じました。各スキルたちの性格も英語版の雰囲気とマッチしているように思います。英語独特の表現からきているものに関しては一部注釈で説明がなされているところもあるなど良心的。日本語版の翻訳の質を心配されていた方は安心ですね!

ただ、100%英語版の表現を継承できているかどうかというとちょっと怪しいところもあるなぁという気もします。例えば思考の一つである「体積クソ圧縮機」ですが、英語版は「Volumetric Shit Compressor」。この思考は「Get your shit together(意味:しっかりするんだ、気をしっかり持て)」とキムに励まされて思いついたもので「your “shit” is apart」だの、「opposite of that: “together”」だの、「shit-singularity」だの、Get your shit togetherといわれて彼が”ひりだした”とんでもなくくだらないう〇こネタがつづられた内容なんです。まったくどんな思いつきよ。笑っちまったよ。

しかし日本語版はキムに言われたことが言葉の表現上ではつながらないためにただの意味不明なう〇こネタになってしまっているんですよね。ムジョルを思い出した。

惜しいなぁ…。翻訳自体は正しいですし、自然な日本語なんですけどね。じゃぁどうやってこれをもとのユーモアが伝わるように翻訳するかって言われると…ふーむ。どうすれば?よぉし、ちょっくら挑戦してみっかぁ!

———————————————————-

「クソッタレ!圧縮機」

問題点:

おいクソったれお前このやろお前の”ケツ力”はその程度かこのやろ

そんなてめぇのケツ穴もひきしめられねぇような奴が刑事になんかなるべきじゃねぇよなぁ?

だったらもっとケツに力こめろ歯ぁ食いしばれよ。両ケツの頬でぎゅっとケツ穴を引き締めて30分、てめぇのよく使い込んでる脳みそと同じくれぇにしわくちゃになるまで、ぺしゃんこになるまで、”踏ん張り”続けるんだよ。

…まぁとりあえず、誰かと話でもしてみてはどうだ?気もまぎれるだろ。

解決策:

レバショール西から奇妙な科学なニュースをお届け!(テーレーレレーレーテレレテレレテーレーレ!

夕方のニュースです。本日未明、とある刑事の「クソッタレ!圧縮機」にて495ギガデシマルの圧力が観測されました。この金属水素の密度と同レベルにまで圧縮されたこのクソッタレ密度は半壊した星の中心にのみ存在すると考えられていました。

「まさか刑事のケツ穴にそれが眠っていたとは、驚きを隠せないですね」などと関係者間で騒然となっている模様です。このクソ特異点がいつまで維持されるのかは現時点で不明とのことです。

———————————————————-

という怪文書ができてしまいました。だ、ダみだ…。この程度の翻訳力で文句なんていうもんじゃないですね。なんで最初がタケシ節だったのか。なんだクソッタレ!圧縮機って。どこにも「しっかりしろ」要素ないやん。肛門〇交の話か。狂人主人公なりの「俺は死ぬほどがんばってるんだ!」を表現したかった…

あ、なんだか翻訳に対する印象がよくない感じになってしまいましたが、冒頭にも書いたように翻訳自体は大変自然で読みやすく、雰囲気も原作のそれをなぞらえていて素晴らしい内容だと思います。なのでぜひ遊んでみてください!

コメントを残す