目次

わかりやすさが美?

「きれい」「かわいい」「かっこいい」

「見た目」は非常にわかりやすい。なんせ「ひと目でわかる」

目で見る”だけ”で、美しいかどうかを判断することができる。

秒もかからない。美しい顔、美しいプロポーション。まるで本能が察知でもするかの如く、理由を考える隙もないままに判断できる。

これほど迅速に判断可能なものもない。だから多くの人に「見た目の美しさ」は支持されている。

「目で見て理解できるもの」は人間にとって最もわかりやすいものだ。

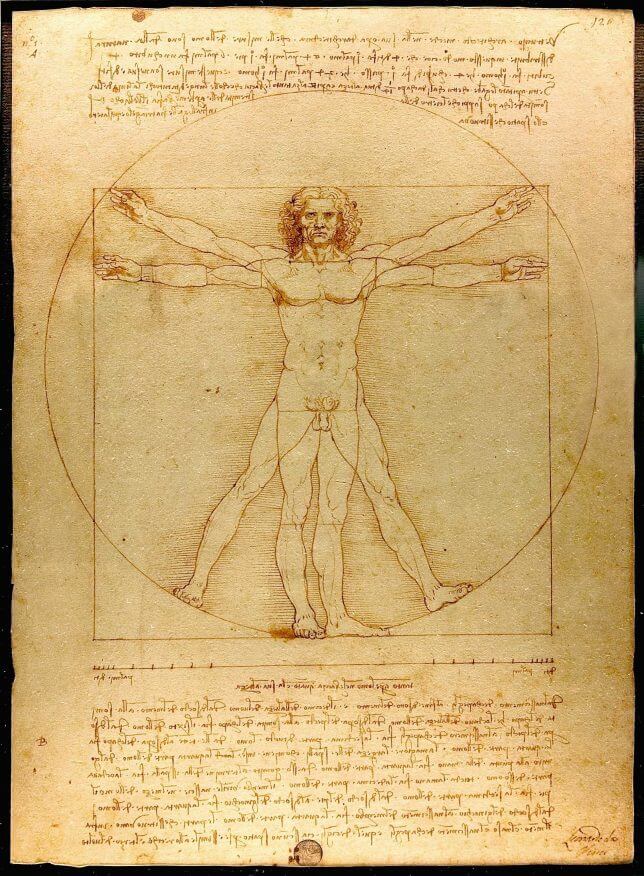

さて、なぜ美しい顔は美しいのか。それを突き詰めた答えとして顔には美しさの黄金比があるからといわれる。例えば「顔の横幅が目の横幅の約5倍」とか。

目で見て美しいとされている何かは何らかの規則に従って配置されていると説明される。つまり複雑でないこと、ワンパターンであることなど、

わかりやすさに焦点を置かれているものが多い。

では美とは「わかりやすさ」なのか?

わかりやすさ=美?

目で見てすぐにわかることが美しい何かなのか。楽に何かを少ない時間と労力で理解できることが美なのだろうか。

全てが均一化され、規則正しく一定のルールに従って繰り返されること、形を作っていることが美なのか?

確かにそうかもしれない。わかりやすい言葉。わかりやすい文章、わかりやすい考え方、わかりやすい公式。

「わかりやすい」を「美しい」に置き換えても意味は通じ、イメージもそのまま置き換えられるものは多い。

しかしすべてがそうなのか。例えば、わかりやすい顔と美しい顔は等価だろうか?わかりやすい顔なんて言うと、嘘をつけない人の顔を思い起こす。そもそも一般的な表現であるかどうかも疑わしい。

となるとわかりやすい=美しいは必ずしも成り立つわけではないということになる。

ほかにも考えてみると、例えば道端に石ころが落ちていて、「おお、ここに明らかに石ころが落ちてるぞ、こんなに美しいものがあったとは!」などと思わない。

この世で絶世の美女といわれる顔の人間がこの世のすべての人間であったとして、かつそれ以外の人間の顔を一切しらなかったとしたら、その人のことを美しいと思わないだろう。みな同じ顔でワンパターン。代り映えしない光景。それをみたところで、まるで道端に無数に転がる、同じような形で転がっている石ころと変わらないような感覚を感じるだけなのではないか?

わかりやすいものでなくとも、ある何かの中で何か際立って見えるものに対して評されることだってある。

普段から当たり前に綺麗な部屋よりも、ずっと汚かった部屋が掃除されたときの方が一段と綺麗にみえる。

美人やイケメンというのはわかりやすいこともそうだが、希少な存在でもある。彼らはその周りにいる、そうではない大多数の人達がいるからこそ、美人、イケメンたりうる。

しかしそれらにもし対比するものがなかったら?

対比がなく単に均一なだけなら、その辺に転がっている無数の石ころと同じだ。

美しさとは少数の何かと大多数の何かの対比のイメージ、マジョリティとマイノリティとの対比から生まれているのだ。

目立つ何か?

ではある対比するなにか、多くの何かの中でほんの少しだけ存在する目立つ何かが美しいものなのだろうか。

対比されたマイノリティーの何かのすべては美しいものなのだろうか。

いや、そうでないものもある。

例えばきちんと掃除された部屋に服が一枚だけ床にくしゃくしゃになっていたら、それはきれいには見えない。むしろ台無しにしているようにすら見える。

全員が綺麗に整列し、同じ感覚を開けて並んでいる中で一人だけ横に大きくずれて並んでいたら、美しさは損なわれる。

その目立つ何かが一つだけ崩れているように見えたら、それは醜く見えるだろう。

対比のイメージであるからといって、あるいは目立っているからといってそれが必ずしも美しい何かであるとは限らない。

美しいと思うのは、そもそも「何のため」?

視点をかえて、そもそもなぜ人は何かを美しいと思うかを考えてみる。美しい人、かっこいい人を、「うわー美人」「イケメンだ」と賞賛する、その素直な理由とはなんのだろう。

なぜ賞賛するのだろう?なぜ賞賛”したくなる”んだろうか。その賞賛するという行為そのものに、一体何の意味があってやっているのだろう?

その”欲求”は一体何なんなのだろうか?その正体はなんなのか?

気持ちがいいから

まず明らかなのは、何かを美しいと思うのは単に自分がそう思うことで「気持ちがいい」からだ。

かわいい何かをみて愛おしいと思ったりするのとよく似ている。自分の中に感じる温かいような驚いたような気持ちが気持ち。

「こんな美しいものがこの世にあったなんて!」と、何らかの非日常に出会えたことに感動すること。

何かを美しいと思うとき、そこには快感がある。

とりわけ見た目の美しさは、見ただけで快感を感じることができる美しさであり、

つまり、楽に気持ちよくなれるのだ。だから多くの人が支持している。

人は楽で気持ちよくなれるものが大好きだ。

───

快楽?

となると、美とは快楽なのか?気持ちよくなることができる何かが美なのか。

いや、快感=美としてしまってはあまりにも大雑把にすぎるだろう。風呂に入ることは気持ちがいいことだがそれは美しいものなのか?

ある寒い冬の夜、仕事から帰ってきて沸かしたたての浴槽に入る瞬間、「あぁなんて美しいのだろう!」なんて思いながらつかるのだろうか?

そんなばかな。シュールなお笑いじゃあるまいに。

刺激?

もう少しなぜ美を求めるのかについて考えてみる。

何かを美しいと思うのはなぜ気持ちがいいのか?何故気持ちがいいことを求めるのだろう?

気持ちよくなりたいから?なぜ気持ちよくなりたいのか?

気持ちがいいことは必要なことなのか?別になくても困らないのではないか?

いやいや、それでは味気ないではないか。退屈だろう?

そうだ。退屈だからだ。この世に美しいものがあると知ってしまったならなおのこと。

単純な繰り返し。日常という普段の平凡な自分の現実。

全てが「均一化」され、自分が注意を払う対象が「平均化」され、その中から「特に注視するもの」がない。

刺激があまりないこと。もしそれしか知らなかったのなら、それ以上を求めることはない。人間は知らないものを考えることも感じることもできないから、平凡しか知らないのならそれ以外にすることもできることもないのだ。

しかしそれ”以外”を知ってしまったなら、刺激を知ってしまったのなら話は別。

日常は非日常に対して、退屈さを生む。

それを知っていて求めないのではつまらない。日常でない別の刺激、非日常を知ってしまえば、それを求めないことは退屈なのだ。

もっと楽しいほうがいい。今この瞬間よりも楽しい方がいい。だってそれを自分はしっているのだから。だからその知っている感覚が欲しい。気持ちよくなりたい。

だから人は「刺激」を求める。日常の自分よりもいい何かを。日常からぬけだせるより良い何かを。

日常の自分というコップレックスから抜け出そうとするために。

では人にとって美とは、「刺激」か?

新しい何かに出会えたという刺激が美なのだろうか。今までに見たことがない何かを発見できたという刺激が美の正体なのか。

日常の自分でない何かを見つけることが美なのか?日常の自分でない何かに鳴ることはすべて美しいことなのか?

そうとは限らない。例えば自分が争いのない平和な社会に生きている人間だとして、その対極である戦争中の国で生きている人間になりたいと思うのか、それを美しいと思うのかといえば、それには疑問を持たざるを得ない。

刺激は刺激でも、求めていない刺激と求める刺激に分けることができる。痛みは美しいだろうか?まぁそういう人もいるかもしれないが…それでもそう思わない人の方が圧倒的多数だろう。

その時点で、美=刺激と言うのは難しい。

そもそも求めている刺激に絞ってみても、美以外にもたくさんある。何かをおいしいと思ったり、何かをうれしいと思ったり。

それに「いつ見ても美しい」と思うものもたくさんある。いつ見てもきれいな人、かっこいい人というのはいるし、いつ見ても美しいと思う絵や景色というものはある。まぁ多少、飽きたりはするのかもしれないが。

まてよ、「いつ見ても美しい」…となれば美とは新しいものでなくても感じられる、「変わることのない永遠のもの」なのだろうか?

永遠に変わらない何か?

確かに美しい何かが永遠に変わらない何かなのなら、それは確かにそうとしか言えないだろう。

それがわかったなら、あとはその永遠の美であるとされる何かがなぜ美しいのかを研究すれば、美とは何なのかがわかるというものだ。

いやしかし、美しいと思う何かは本当に「少しも変わらない」のだろうか?

美しいと思った次の瞬間も、その対象は少しも変わらないだろうか。

その定で検証してみよう。例えば美しい人はどうか。美しい人は、永遠にそのままの姿を保ち続けるのだろうか。

いや、そんなことはない。美しいと思った次の瞬間にはその人のポージングが少し変わっているだろう。動き回っていれば当然、右から左へ移動したなら見える角度も変わってくる。

次の日になれば身に着けているものも違うだろう。来ている服、化粧や香水、髪型だって違うだろうし、体調や機嫌だって違うかもしれない。

人は完全にその時の状態を保って停止することはできない。意識してポーズをとっているときすら、呼吸でお腹は動くし、体の各部位の筋肉が少しだけ動くから揺れ動いたりする。

人は時と共に体が変化していく。少しの時間ですらも。

さらに時間がたてば成長し、老化するし、着るものや身に着けるものだってそれに合わせてかわっていく。価値観や行動も感じることもそれに伴って変わる。

では死んでしまったなら?死んでしまえば完全に停止するのではないか?

いや、死んでしまっても細胞レベルでは少しずつ腐敗が進んで体は変わり続ける。やがては骨だけになり、さらに時間をかければその辺の砂粒と区別がつかなくなるだろう。

人間という存在は時と共に、ごく自然的にその形を変え続けている存在だ。不変の存在ではない。

では芸術作品ならどうだろう?この世でも美とされているものたちの代表のような存在だ。あれは一人でに動いたりはしない。絵や写真、彫刻などは動かずに、ずっとその場でその形を保っていてくれそうだ。

しかしそのようなずっとその形が変わらなさそうに見える無機物のものでさえ、長い時間をかければ風化してボロボロになっていく。

あらゆる美しいと評される芸術品の数々も、時間がたてばどんどん色あせていくし、形も崩れたりする。少しずつではあるがやはり変わっていってしまうのだ。

人間どころか、すべての物質はその速さの違いこそあれ、時間と共に今この瞬間にも変わり続けており、動き続けている。

となると、この世に存在する「美しい何か」とみなしているものというのは今も常に変化し続けているものであるといえる。

つまり「その瞬間に美しいと思ったある何か」というものは厳密に言えば今この瞬間において既に存在しないということになるのだから、「全く変わることのない美しいもの」というものは物理的にまず存在できないということになる。

つまり「真に美しい何か」というものは物質的に存在しないということになる。なぜならそう見出した時の美しさは次の瞬間から既に変化しているわけだから、どんなものもそれがどんなに小さな変化であれ、次の瞬間には同じ何かではなくなっているからである

となると美とは本当になんなのだろう?「美とは〇〇である」と真に決めつけることはできないのではないか?

この世に真に美しいものは存在しない。し続けられない。物理的に存在しえない。

なぜならそれが永久に変わることのない完全な美を約束するものでなければならないから。

「これこそが真の美である」、といえる何かというのはこの世で不変の唯一無二で永遠の何かでなければそもそも成り立たない。

ではこの世に美しいものは実は存在しない、ということが答えなのだろうか。

全てはただの思い込み

しかしそれでも人は何かを美しいと思うことができる。「これこそが真の美だ!そうにきまってる!」と声を上げて宣言してみせることすらも。

人は「何かを〇〇だと認識すること」でそれを理解しようとする。石ころが石ころであると認識し、そう解釈することで石ころという存在を知ることができる。

人間はその高度な知能を使って、世界を認知し、解釈することができる。

しかしその解釈した姿というのはすべて「完全に停止している何か」なのだ。

それは、現実に存在しえないものなのだ。

石ころを解釈したとき、石ころという画像を自らの頭の中に”描き”、抽象化して一切の物理法則が存在しない”記憶”という形に変換して頭の中に構築するだけ。

実際その石ころが、その次の瞬間にはとてつもなく微細ではあるが変化しているにもかかわらずだ。

人間はその時に解釈した何かを、まるで写真のような静止画として解釈するばかりで、決して「現実という動き続けている事象そのもの」を脳に構築することはできない。動いているアニメーションを頭の中に描くことはできても、その内部構造、分子構造に至るまでを完璧に”再現“し「動き続けている現実そのもの」、「石ころそのもの」を頭に保存することなんてできはしない。

美しいと思ったものが次の瞬間には変化してしまっているということと同じ。

今も動き続けている現実、そこに存在しうる真実の美を理解しようとしたら、あまりにも人間は無力だ。

この宇宙全てを完璧に解釈し、それを完璧にシミュレートして脳内に再現し続けることができるだろうか?

できるわけがない。漠然とした宇宙の”壮大なイメージ”を”思い描く”ことが精いっぱいだろう。科学者であったとしても、やはり化学式などの定的で、止まった何かで動き続けている現実をとらえようとすることしかできないのだ。

つまり、人間が行う現実世界に対する解釈というのはそう解釈したその次の瞬間から既に”ズレている”わけだ。現実のそれとはすでに別物で、そう解釈した時の”写真の瞬間”から、現実はすでに動いてしまうから。

なのに人は、それで理解できたと思い込むことができる。“現実そのもの”とかすりもしない、人間が思いつく形で。

───

そう、「思い込むことができること」が人間のできることであり、実際にやっていることだ。

「ある対象に絞って切り取って自分の思うように思い込んでやきつける」こと。

「人間は不完全な存在である」というのはここにある。人は現実の事象をもとに人間ができる形で思い込むことが限界なのだ。

美も同じだ。石ころが石ころであると思い込むことと同じように。何かが真に美しいのではなく、何かを美しいと思い込みたいのだ。

人に真実はみつけられなくとも、とらえて保存し再現することはできなくても、何かを真実だと思い込むことならできるのである。

だから人にとって美とは思い込みなのだ。それも自分がそう思うだけの。全人類がそう思う何かではなくて、科学的公式でもない。それぞれの個人の脳内で描く、単なる個人の思い込みなのだ。

美とは自分だけのもの

自分が美しいと思った何か。それは外の物質的な変化しつづけている世界に存在するものではなく、そう思い込んだ自分の頭の中にだけ存在するものなのだ。

美とは自分だけのものであり、それを誰かと共有することはできない。世界で言われている美しいものというものの実態自体はどこにもなく、単に多くの人がそう思い込んでいて支持を得ているという事象をある時自分が目にし、「美しいものとされているもの」として自ら解釈しているだけにすぎない。

そう思い込んだだけにすぎないのだ。

自分にとっては美でも誰かにとっては美ではない。

美しさというのは大衆化されたものではなく、それぞれの個人がもつそれぞれのセンスの中にあるものでしかない。

美とは自分の思い込み。

美とは、言ってしまえば自分自身のある思考なのだ。

それを他人と言い争って奪い合いをしたところで何の意味もない。

何が一番美しい、何が醜い、外見がどうだの心がどうだの考え方がどうだの…

しゃらくせぇ!!そんなものすべてひっくるめて、所詮は個人の趣向の話にすぎんのだ。

他人の美しさの定義と自分の美しさの定義は関係がない。関係のしようがない。

自分が好きに美しいものを決めたらいいのだ。外の美しさの基準になんか合わせなくてもね。

自分が単にそう思ってりゃそれで充分なのだ。自分が好きに決めりゃいい。他人がどう思っていようと、やれ科学的にどうだろうと、自分がそう思うのならそれは否定のしようがないじゃないか。

美とは自由であり、発明である。

自分が何をどう美だと思い込むという自由。自分だけがそれを自分の思う形で美だと思っているという孤独。

美なんてそんなものだ。

しかしそれで気持ちよくなることができる「これは美しい」と思うなにかでもある。

そしてそれは間違いなく確かな、自分自身だけの財産。

美とは、自分で見出すもの、つまり、自分で発見して自分で定義するもの、

それはつまるところ、美とは自らの発明なのである。

自分は何を美しいと感じるか。それはなぜ美しいのか。

その答えは、誰かに決めてもらわなくてもいい。

自分で決めてもいいものなんだ。

そしてそれは間違いなく、自分にとっての、真の美となるだろう。

コメントを残す