絵を描き始めて5年くらいたったころです

はっきり言って絵を描くことが苦痛でした。

嫌悪感すら感じてたくらいです。

描き始めても1時間くらい持てばいい方で、すぐ動画とかネットサーフィンに逃げて気が付いたら寝る時間。「今日もなんもできんかったな…」とけだるい無気力感にさいなまれて眠りにつく。

そんな悶々とした自己嫌悪の日々の中で、ふと思いました。

「そもそもなんでこんなにおもしろくないんだろう?」と。

描いている題材がよくないのか?でもほかに描きたいと思えるものなんてなない。基礎練習が足りない?線をまっすぐ引く練習とかすれば楽しくなるのか?と試してみてもやっぱりつまらない。

というか描きたいものがなんなのかわからない。何を描きたいのかがわからないから描きたいという欲求すら持てない。

袋小路。手詰まり。

…

「いやまてよ。いつなんだ?」

かつてあった絵を描くモチベーションはなんだっただろう?思えば5年間の中で今よりもずっと集中して描くことができていた時期はありました。そこを思い出せば何かわかるんじゃないかと自分の過去を振り返ってみました。

目次

元々は3Dモデリングの勉強として始めた

ならばまずは原点回帰が基本ではないか、と「そもそもなんで絵を描き始めたんだっけ?」を考えました。すると「そういえばモデリングやろうとしたのがきっかけだった」ということを思い出しました。

じゃぁなんでモデリングに興味をもったのかというと、Skyrimというゲームで人の顔を作るのがたのしかったからだったことを思い出しました。やっとでてきましたね。「楽しかったこと」が。

ゲーム内でいろんな顔を作っているうち、もっと本格的にリアルな顔を自分で作ってみたい!と思って始めようと思ったのがきっかけです。で、モデリングソフトを購入していざ作ろうとしてみると、何をどうしたら顔を作れるのかが全くわからず何もできなかったんですね。

で、モデリングについて調べてみると、そもそもモデリングをするにはその対象の形や素材の質感、構造などについても熟知していなければならず、それを学ぶのによい学習方法がデッサンだという事をネットで見たのが絵を始めようと思ったきっかけでした。絵を描くこと自体興味がなく何とも思っていなかったのですが、やってみると意外に面白くて気が付けばモデリングをやらずに絵しか描いていない日々を送るようになりました。

そう、絵を描くことを楽しんでたんですよ。最初のころは。

そしてそれが、5年の時を経ていつのまにかつまらないものになってしまい、絵を描けなくなってしまったのですね。

絵を描く目的の変化

となると次は「いつ」なのか。いつからつまらなくなったのか。

どのようにして絵を描くことがつまらなくなっていったかを突き止めるために、さらに記憶をたどっていきました。

特に絵の学校とかに通ったこともなく絵を描くこと自体中学の美術の授業以来で10年以上ぶりだったと思います。赤ちゃんの頃は覚えてないのでわからないのですが、自分で絵を描こうと思って描いたこと自体なかったと思います。

そんな状態で初めて描いた絵はとんでもなくへたくそでした。確か人の横顔の写真を横において同じように描こうとしたのにカワハギの横顔みたいになってしまい全然似てないクリーチャーにしかならなかったんですよね。あれ、自分こんなにひどかったっけ?と。線もミミズがのたうち回った後のような子供の落書きかそれ以上にひどいものが仕上がっていました。

そんな絵描き処女をささげた初体験はミミズがのたうちまわったカワハギでおわったのですがそれが新鮮な経験だったというか「自分がこれを描いたんだ」ということ自体が感動的だったというか、絵を描くってこういう感じなんだ、思っているよりも全然かけないんだなぁ、という事がわかったことが感動だったんですよね。

こんなひどいい出発だったのですが、だからこそやりがいがあったというか、より良くしていける余地しかないところがまるでやることがたくさんあるオープンワールドのゲームをやっている気分というか。レベル1で広大な世界に一人放り出されたみたいな感じでしたね。

絵のスクールとかには通いませんでした。昔から人に教えられるのが苦手で…なので完全に独学です。ネットでデッサンのやり方などの基礎的な部分を調べながら見様見真似でデッサン、模写をするようになりました。

このころは絵を描くことをいろんな攻略箇所をつぶしていくような感覚で楽しんでいたと思います。そして全部攻略できれば絵がうまくなれるのだ、それで3Dモデルもできるようになるんだというようなことを思っていたと思います。免許か資格勉強みたいなイメージというか、オートマチックにそうできるようになるんだろう、っていう感覚を想像してましたね。

うまくなっていく = 攻略箇所がなくなっていく

上達の進捗は主観的には順調で、課題をクリアして上達していく達成感を感じていたと思います。

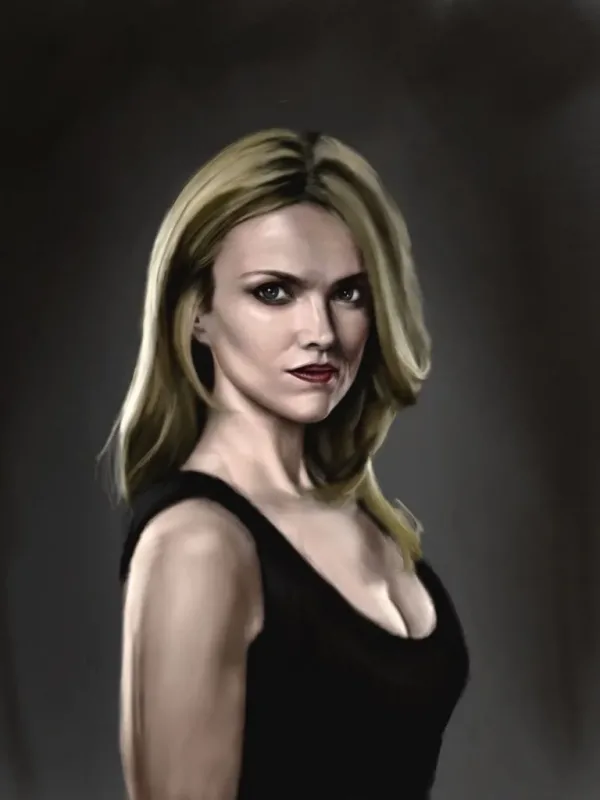

↑※写真の模写 エリン・リチャーズ氏です。絵をはじめて半年くらいだったと思います。

線がきれいに弾けるようになってきた、顔らしくかけるようになってきた、よし今度は色も塗ってみるぞ、グラデーションもわかってきたなと、ステップアップしてく日々が楽しかったですね。ほら、RPGのレベル1からのレベル上げってすごく楽しくありませんか?ドラクエの最初の村を出たフィールドでうろうろスライムを倒しまくってる時のしてる感じというか、ちょっとした攻撃魔法や回復魔法も覚えたりして、基礎的ではあるもののできることが0から1に増える感じというか。そんな感じの爽快感がありましたね。

まだまだ全然似てないですが、最初のミミズカワハギから比べればかなり上達は感じられていました。ひょっとして自分って才能あるんじゃね、などと調子に乗っていましたがしかしそんな調子に乗った天狗状態は長続きしませんでした。しばらくしてより良くできると思えるところが見当たらなくなってきたから。レベルが上がりにくくなってきた。攻略箇所がなくなり遊べるところがなくなってきたのです。この辺りからモチベーションが枯渇し始めていました。これ以上どこを改善すればいいのかがわからずこれ以上うまくなる余地がない、やることがないと感じたからだったんですね。

この程度から完全に頭打ちで、いくら描いても大して変わらなくなってきてたんです。そしてその変化に応えて目的が変わってきて、絵を描き始めた当初の目的であった3Dモデリング云々は消し飛んでいて「うまい絵をかいてほめられたい」に代わっていました。

これだけうまくリアルにかけたんだから褒められるだろう!ちやほやされたいな!と承認欲求に飢え始めていました。

なんでこんな風に目的が変わってしまったのかというともともと私は承認欲求おばけだったことが根底ではあると思うんですが、もうゴールしたかったからだと思うんですね。

終わりたかった。モチベーションもなくなりつつあり描いていて苦しいと感じる時間の方が増えていったので。だからこれを人に見せれば褒められればもう絵を描かなくていいんだ!もう終われるんだ!という、そんな気持ちになっていたと思います。

この時点でかなり絵が嫌いになっていたのですが、そんな自分の気持ちには全然気づけませんでした。あるいは認めたくなかっただけなのかもしれません。その時の自分にとっては絵くらいしかうまくいっている感のあることがなかったので、絵がうまくなることに何か人生の大切なものを賭けていたような気持ちだたことも大きかったかなと思います。

大して褒められなかったこと

で、自信満々しかしどこかで嫌な感覚も感じながらSNSで絵を投稿してみたのですが、ほとんど反応がありません。いいね10個くらいだったでしょうかね。

悲しかったですね。とても。100くらいはつくと思ってましたから。会心作だと思っていたのに現実を見せられたというか、自分の才能のなさ、センスのなさを証明してしまったような気がして、すごく苦しくてひたすら無力感に打ちひしがれていました。

しかししばらくすると気力も戻り、「きっとまだ努力が足りないんだ」と思うようになってまた絵を描き始めました。

実際に努力不足という点においてはその通りで、まだまだ改善の余地などたくさんあったのです。上記の絵で最高だと思っていたのがとんでもない思い上がりであった事をほかの絵描きの絵を見て回ることで思い知ることになりました。

当時Gwentというデジタルカードゲームを遊んでたんですが、そのカードの絵のイラストレーターの一人であるAnna Podedworna氏の絵を見て驚愕しました。「これ絵なのかよ…」って。3Dモデルのキャプチャかと思ってましたからね。こんなのを見せられたら井の中の蛙どころじゃない。ミドリムシ風情がどぶの淀みでイキってただけだったということを思い上がりを知るに十分でしたね。

そんな逆境?をバネにしばらく描き続けてはみたものの、なんだかうまくなっている気が全然しないな、と相変わらず手ごたえ感はないまま悶々とする日々は変わらず。しかしふと数か月前の絵を見ると確かに今までのように目に見えて改善できてきたなと思えることなくてもまぁちょっとはうまくはなってきているかな?と思えるくらいにはなっていました。

絵の上達はある程度のレベルまで行くと緩やかになっていくということも聞いていたので、「あぁこういうことなのかな」と思うようにもなり、ちょっと安心しました。そんな微細な上達ではあったもののまだ伸びしろはあると感じ絵を描き続けられるようになりました。さらに練習を続けて一定の自信と実感を得た私は「よっしゃこれでいける!今度こそはいいね100くらいとかいくやろ!」とまたも鼻息を荒くしてSNSに投稿しました。

しかしいいねは10程度で変わらず…

ショックでしたね。全然評価されないじゃん、変わらないじゃんって。努力すりゃ報われるって嘘かよって。

ただショックだったのはそれだけではありませんでした。

5年かけたのに全くオリジナル絵が全然かけなかったことです。

いくら模写が多少できるようになったところで、オリジナル絵を描けないのなら意味がない。いつしか私の中で「うまい絵」の定義はうまい模写ではなく「オリジナルのうまい絵」にさらに形をかえていました。おそらくいろんな絵描きさんの絵を見るようになって少しづつそう思うようになったんだと思います。自分もあんなふうに美しい絵を模写ではなく自分のイメージで描けたらどんなに気持ちがいいかと。それで褒められて神絵師になれて飯も食えたら…グフフフという妄想に脳がやられてました。特にAnna氏の絵はそんな自分にとってはまさに劇薬で、写真と見間違えるようなリアルな創作の絵って人が描けるんだ、という可能性に魅せられ自分も書けるようになりたいと強いあこがれを持つようになったんですね。

そんなわけでちょくちょく模写の合間をはさんでオリジナル絵も描いてはいたのですが、構図の段階でつまずいてしまうことがほとんどでしたし、無理やり描いてみても完成度の低さにがっかりするばかりだったんです。

お手本をそのまま描くデッサンや模写と違い、いざ自分で描こうとすると何をどう描いたらいいかわからないんですよね。

どう描きたいのかがわからない。何を描きたいのかがわからない。

5年をかけて絵の練習をしてもオリジナル絵はちっとも上達しなかった。イメージすらできない絶望。すべてが嫌になってしまいには…

発狂した

あぁもう!いつになったらうまくなるんだよ!?

アホかばぁーか!こんなクソみたいにつまらんことやっとれんわボケガァーーー!!

ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ァァ!!!!

と、どうにもならないそんな現実を前に癇癪を起しついには自分の絵(ipad)をぶん投げ、壁に向かって大声で罵倒し、発狂して投げ出してしまう始末でした。キチゲを解放して多少すっきりはしたものの、そこから絵を描かなくなってしまったのでした。ipad壊れなくてよかった。壁に穴は開いたけど。お隣さん騒がしくてごめんなさいごめんなさい

めでたしめでたし…

……………

という過程を経て、絵を描くのが心底嫌になってしまったというわけでした。

「こんだけ努力して、こんだけ頑張って必死に練習してたのに…」

「何だったんだこれまでの5年間。」

実力のペースに対して煩悩は肥大化していき、「オリジナル絵で回りからちやほやされたい」「オリジナル絵で1発当ててセミリタイアしたい」と、どんどん非現実的な目標になっていました。そして現実との対比に幾度となく打ちのめされてどんどん無気力に。

実力と理想との開きはどんどん大きくなり超えるべき壁はどんどん大きくなっていきました。気が付けば天をも貫かんとする大きな壁といえるようなものになっていました。思えばずっと、その高さを必死に見ないようにしていたような気がします。「評価されないのは自分の絵の価値をみんなわかってないだけ」なんて強がったりもしましたが、それも苦し紛れの背伸びでしなかくただ無駄なプライドと自己愛だけが膨れ上がって余計に苦しくなるだけでした。

「やれるだけのことはやった。もうこれ以上は何も思いつかない。打つ手もない。なのに…こんなん無理じゃん…あんな絵普通に描けるイラストレーターとか化け物やんか…人間やめてるだろ…いや俺が才能ないだけだ…スライムだけ倒してイキってただけや…だめだなぁ」

と、ある日自分の中でポキッと何かが折れて絶望感が一気に押し寄せてきました。

もう全部どうでもよくなりましたね。自分がほとほと嫌いになりましたよ。で、冒頭の自分になってしまった。1年くらい描かなかったのかな。描こうとはしたんですけど、無理でしたね。

冷静になって自己分析をする

しかししばらくすると冷静になってきて、自分を客観視する余裕が生まれました。感情的なわだかまりが落ち着いてくると、生理的に考えることが無理だったことも考えられるようになるみたいですね。そして前述のように自身を振り返りやがて「うまい絵」というそのものについても考えました。

「思えばただひたすら”うまい絵”を描こうとしてきた。でもそもそも”うまい絵”というのは一体なんなのだろう?」

よくよく考えてみればみるほど、そのイメージはあいまいなものであることに気づきました。ぼんやりとした絵のイメージはあるのですが、それはとてもぼやけたイメージで全然くっきりしてなかったのです。随分曖昧なものを描こうとしていたんだなぁと思いました。

それから脳幹がねじきれるくらいの感じで考えつづけてはじき出した答えは「精工かつ丁寧にかけた絵」でした。

写真のように見間違えそうになるような絵。重厚感のあるリアル絵が好きなので私のうまい絵の定義がこうなるのは別におかしいことでもないですけど、まぁなんというか随分つまらないというか、凡というか月並みというか、素人丸出しというか感性のかけらもないような定義でしたね。

「では、世の中にあるうまい絵は皆評価されている絵なんだろうか?みな精巧で丁寧にかけた絵なのか?」

定義の内容はともかくふとそう考えて…それからいろいろ分析しました。

さてその詳細はというとかなり長くなってしまったので別記事に分けました。↓↓

「うまい絵」を描くのは想像以上にずーっとバァチクソに難しく、何より「不毛」だった

そんなわけで私が想像していた「うまい絵」は存在すらしてませんでした。ようはただの思い込みでエタフォ「僕が考えた最強の絵」で、すべてが私の個人的な思い込みで成り立っていた妄想の産物に過ぎなかったんですね。

そもそも虫のよすぎる話だったんですよね。自分が描いた絵で人の気持ちをふりむかせてやろう、なんてことを考えていたこと自体が。今回は評価されなかったけどいつかわからせてやる、のどをうならせてやるぞ!って褒められるためにがんばってきたけど、そんな風に人の気持ちや好みを自分の絵で変えられると思い込んでいたんだなぁって。そんなのただのエゴ、傲慢でした。

でも私のようなアオミドロにはできなくても、本当に、仮に本当に万人の関心を完全にフックするような「うまい絵」なんてものがあると仮定したらそれはどんなものになるんでしょう。例えば聖書に出てくる天使を忠実に再現しようとするようなものとかなんでしょうか。全人類…とまではいわなくともキリスト教の信者は相当数いますし、数の問題で説得力はあります。聖書に書かれているのですから少なくともその宗派の人にすべてが認めるであろう天使像になると思いますが、そういうものならひょっとしたらありえるのかもしれません。

で、絵ではないんですけど聖書に書かれている天使像を忠実に再現しようと3Dモデルで試みたという動画があるのですが、これどうでしょうか。神々しく見えます?これぞ万人が認める天使だ!って。

これこそ「人に依る」って感じな気がしますが…私はキリスト教信者ではないのでわからないだけなのかもしれませんが神々しさよりも人間の認知のいい加減さと不完全さ、歪さみたいなものを感じてしまいました。

もううまい絵なんて描けなくていいや!

なんというか、もうがんばなくていいやって吹っ切れたんですね。頑張ることに夢というか期待を持っていたんですが、それはどうやらそれはほとんどかなうようなものではないようで幻だったらしいことが腑に落ちて以来、つきものが落ちたというか無理をすること自体が馬鹿らしくなったんです。

頑張るのをあきらめたんですよ。頑張っても苦しいだけでつらいことばっかりだったので。もういいかなと。十分試したしと。何よりまた絵を楽しみたかったですしね。もう我慢して絵描くのは嫌だったので。

無理をしてもどうにもならないことはどうにもならない。なら無理をせずに続けられることを考えたほうがいい。

なら、もっと無理なく楽な動機で絵を続けられるようになった方がいいんじゃないか?

そう考え、考え方を変えていく取り組みを始めていきました。

描きたいものを描く。これだけ

そしてうまい絵を描くという目的をゴリゴリにそぎ落としていくと、結局の残ったのはこれだけでした。他人からの評価という余計な妄想の産物をすべて取り除いていくと、そこに残ったのは自分の「描きたいという欲求」だけになりました。

残ったというよりは、他人からの評価を求めることによって隠れていたといった方がいいかもしれません。他人の評価を求めるがゆえに自分が描きたいものを常に押し殺す形になっていたから苦しかった。他人に無理やり書かされているというような構図を無意識に自分の頭の中に作りこみ、それに対する反発が絵を描きたくないという嫌悪感につながっていたことがわかったのは、別記事で描いている承認欲求を捨てることで初めて気づきました。

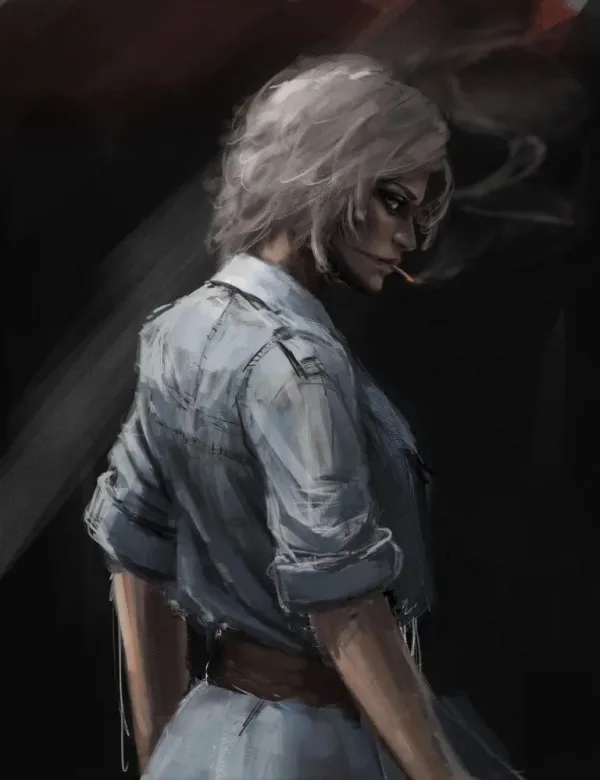

↑※オリジナル

思考のぜい肉を落とすことで自分の描きたい欲求を感じられるようになると、もともと描きたいと思っていたこと、もとい作りたいキャラクターモデルのことを想うようになり、愛しく感じるようになってきました。

おそらくこれは愛着というやつだと思います。承認欲求が消えていくと、見えてくるのは愛という感情なのかもしれません。

しかしオリジナル絵に関して全くセンスがないという現実が変わったわけではありませんでした。なので私にとってはここからもまた苦悩の日々になっていくわけですが、うまい絵を描こうとしていたころとは比べ物にならないモチベーションをもって挑むことができるようになっていったのです。

↑※オリジナル

モチベーションだけでなく取り組み方も変わっていきました。これまでのただ闇雲にうまい絵を描くために何でも書くという考えなしに書くことをやめ、描きたい対象のイメージをより具体化し、説得力を上げていくために必要な絵を描くようになっていきました。軍服だったり、銃器だったり、着物だったり刀だったり、描きたいキャラクターに関連するものですね。

↑※模写 侍の女の子、ゴシックな女の子が描きたくて和服、着物などを着た女性を描くようになった。→元画像 元画像 元画像

そして描いていると、「ここをもっとちゃんと描きたい」と自然に思えるようになりました。以前は顔以外の部分に興味が持てなくて無理やり書いていたんですが、いろんなところが魅力的に見えてきて、書き込みたいという欲求が生まれて描くようになっていきました。

これはうまくなりたいという欲求とは種類が違うというか、単にも自分が欲しいと求めているというか、後述でも書いているんですけど、うまくなりたいっていうのは強いられてるというか苦しい感情に突き動かされている衝動のようなものだったんですよね。やらされてる感、やらなきゃいけないという苦しくてすぐやめたくなってしまうような、強烈な義務的意識、強迫感情だった。

そういうのとは全くの別種。他人が求めているからではなく、やらされているからでもなく、しょうがないからでもなく、単に自分が純粋にもとめている「もっと」という感情、欲。そういうものが増していってそれがまた新たな着眼点になったり新しい絵の練習やモチベーションにもなっていきました。

↑※オリジナル 2023/08/12 「愛」

↑※オリジナル 2023/10/04 「カイラちゃん」

(以降はこっちで続くんじゃ↓

https://www.pixiv.net/users/28824823

https://www.artgram.co/elepan-b

結果として表現できることも増えたと同時に足りないこともたくさん増えていきました。構図や背景、服や物体の動きの流れ、仕組みなど、まだまだ知らない、やっていないことはたくさんあります。

しかしそれはいいニュースでした。大きくそびえた一枚岩の巨壁が、段差のある階段に変わったからです。目標のとらえ方をかえることがモチベーション継続のキーでした。

うまくなりたいという目標は実はとても曖昧なものでした。曖昧だとそれを目標として掲げてもどこを目指せばいいのかわからなくなってしまう。あまりにも複雑かつ矛盾だらけでぼやけた達成不可能な目標になってしまうが故にその大きさをはかれず、大きな跳躍を要するかのような巨壁、無理難題な目標に見えていました。

一方で自分の個人的な描きたいものを描くというのはそのための目標をコンパクトに無理なく現実的なものへと具体化でき、段階を追って自身のペース、都合で少しずつ目標へ近づいていくことができるわけで達成、継続が容易になることがわかりました。他人からの批判や要望、世論や流行などにも免疫が付きますし、そういうものによって目標がぶれたりすることもなくなるので安定もするようになりました。

結果、楽しくかつ向上心をもって絵に挑むことができるものに変えることができたのでした。

今では毎日4時間以上は絵を描くようになりました。相変わらずデッサンやクロッキー、模写などが中心ですが、必要な題材を探しては学びながら絵をかいて楽しくやっています。もう「うまくなる」と考えること自体正直しんどいくらいです。改善点しかないミミズカワハギの爆裂へたくそだったころはともかく、ある程度かけるようになってからはどんどん苦しくなっていくだけでしたからね。

しかし描きたいものを描いているとよりよくしたい、もっとこういうものが見たい!という欲求が自然とわいて試行錯誤につながり結果的に絵をうまくするようで、

うまくなりたいという欲求を捨ててしまった方がかえってうまくなるというような皮肉みたいな結果になるようでした。

「うまくなりたい」と「こう描きたい」は別物だった

そもそも「うまくなりたい」っていう目標自体が具体性にかけてたんですよね。

いや、主体性かな?

なんというか、他人事?っていうか「自分が何を描きたいんだ」っていうのがそこにはないんですよ。

意欲がない。意欲がわく”種”がそこには全くない。まるでそれを全部他人の都合に丸投げでもしてるかのように実感がまるでない。

「絵がうまくなりたい」という目標は「多くの人に評価される絵が描きたい」っていう目標とイコールで、そこには自分自身の感覚や欲求、都合がないというか。描く絵に対する自分の感覚がないんです。

自分の体感するもの。ほしいもの。見たいもの。描くという行為によって感じられるもの、描きたいものとは全然関係がなかった。だから描いてても何も感じられず、つまらなかったんだと思いますね。自分の脳と他人の脳は違うししつながってもいないし関係ないから当然の話なんですが、それを自分の好みとイコールでつながっているかのような感覚でいて、ずっと勘違いしてたんですよね。

ずっと何を描けばいいのかがわからなかったのは「無」を描こうとしていたからだったんじゃないかと。何も知らない他人の好みを知ったつもりで描いてる気でいた。でも評価されず「なんでこの絵のよさがわからない?」、「なんで自分のよりもずっとデッサンが崩れてるおかしい絵の方が評価されてるんだ、おかしいだろ」みたいな、絵がただのエゴのおしつけになって苦しくて描けなかったんだと思います。

他人の評価もすでに自分の中では崩壊していたこともありましたから、ならいっそ「うまくなりたい」を捨てて自分で自分の描きたいと思うものだけを描こう、としたことでコンフリクトが解消され、現実の整合性がついて具体的な目標をもつことができるようになってまた絵が描けるようになっていったんですね。

そもそも褒められても結局すぐ色褪せちゃうんですよね。すぐ潮が引いていくというか。バーンアウト症候群ってありますけど、多分そんな虚無感に気づいたときになるのかなってなんとなく思いました。「なんだこんなもんなのかよ」って。

仕事でめちゃくちゃがんばってそれなりにお給料もらっても特になんも変わらなかったことを思い出しました。結局人生は続きますもんね。結果に執着して必死で求めてやっと手に入れることができても、それで終わりってわけじゃない。

また昨日の自分と同じものが続いていくだけ。地続きの自分がいるだけで評価も金でも何も救われないことはもうよくわかっていたので。それで稼ぎがよかった仕事も結局やめたりしましたからね。

「そんなもののために描きたいとも思わない絵をずっと描き続けるのは地獄でしょ」と思ったわけです。また同じことを繰り返すだけだって。

だからもう、うまいだのなんだのってのはどうでもよくなりました。

「うまくなってきた」、なんてタイトルでも言ってますが、そう考えること自体がつまらないというか苦痛で、イメージすることすらしなくなりましたね。というのはせっかく楽しく、自分が「これが好き!」っていうのを書いてるときに描いてる絵が「うまくかけてるかどうか」なんて考えるととたんにその感覚がひいてっちゃうんですよ。

夢中になってる自分の主観が一気に消えて他人の目が周りにぼわぼわっとわいてくるというか。自分の認知が楽しんで描いている感覚から、他人の目を気にする感覚に変わるからなんでしょうね。そうやってわざわざつまんないことして絵を描くことを台無しにしてたんだなぁとしみじみ思いましたね。

「なんで絵をいちいち他人に許されなきゃいけないんだ。必要ないじゃん」と。お母さんに許されるための口実で絵を描いてるみたいな真似はやめようって思いましたね。そんな感じで、私にとって絵を描くのに本当に必要だったのはうまくなることでもなんでもなく認知のゆがみの修正、他人に対する期待を捨ててまずは楽になることだったようです。絵のテクニックや方法論以前にマインドだったみたいですね。

もっと見たいものを見たい形で描きたい。もっと美しくしたい。もっと迫る感じにしたい。もっとここを目立たせたい、立体感を感じたい。

自分が見たい。感じたい。絵のモチベなんてのはこんな個人的なもので十分みたいです。

もし目標の在り方を変えられなかったら、今も悶々とした日々を送ってストレスをため、壁か胃にでもまた穴が開いてたんじゃないかと思います。

コメントを残す